الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

- الأخبار الرياضية

- أخبار الرياضة

- فيديو أخبار الرياضة

- نجوم الملاعب

- أخبار الرياضة

- ملاعب عربية وعالمية

- بطولات

- أخبار الأندية العربية

- مقابلات

- رياضة عربية

- رياضة عالمية

- موجب

- سالب

- مباريات ونتائج

- كرة الطائرة

- كرة اليد

- كرة السلة

- رمي

- قفز

- الجري

- تنس

- سيارات

- غولف

- سباق الخيل

- مصارعة

- جمباز

- أخبار المنتخبات

- تحقيقات

- مدونات

- أخبار المحترفين

- غاليري

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

كأنّ العراق يتأسّس من صفر ولا يتأسّس

كأنّ العراق يتأسّس من صفر ولا يتأسّس

بقلم - حازم صاغية

يبدو العراق اليوم، وفي وقت واحد، هويّة تبحث عن مكان ومكاناً يبحث عن هويّة. لكنّ البحثين في مساريهما المرتبك يوحيان بأمرين: أنّ ذاك البلد يعيش طوراً تأسيسيّاً، بمعنى السعي إلى مطابقة المكان والهويّة وربطهما بجماعة وطنيّة توصف بالعيش المشترك، وأنّ الطور التأسيسيّ المذكور لا ينتهي إلى تأسيس.

فدائمٌ هو مشروع البحث عن «أسطورة مؤسِّسة» للعراق الذي يُفترض أنّه أُسّس قبل قرن، فيما المصاعب والعثرات المتزايدة، لا الإنجازات المتراكمة، هي ما يشوب ذاك المشروع. فالعراقيّون، وكما لو كانوا في مخاض جيولوجيّ لا يهدأ عصفها، ماضون في التساؤل: من نحن؟ وما معنى العراقيّة؟ فيما كلّ طرف يسلّح إجابته بالتاريخ وفق قراءة خاصّة له. وهذا، كما نعلم، سبق أن عاشته النخبة العراقيّة إبّان العهد الملكيّ، وكان أبطالها حينذاك ساطع الحصري وفاضل الجمالي ومحمّد مهدي الجواهري وآخرين.

فقبل أسابيع، احتدم السجال، وليس للمرّة الأولى مؤخّراً، حول تمثال رأس أبي جعفر المنصور المنصوب في إحدى ساحات بغداد. أمّا السبب فاتّهام بعض غلاة الشيعة ذاك الخليفةَ العبّاسيّ بأنّه قتل الإمام جعفر الصادق بالسمّ في العام 148 للهجرة، أو 765 للميلاد.

في الوقت نفسه تقريباً، كان البرلمان العراقيّ يناقش طلب زعيم التيّار الصدريّ، مقتدى الصدر، الذي شاء جعل يوم «الغدير» عطلة رسميّة في العراق. وقد أثار النزول عند طلب الصدر استياء سنّيّاً واسعاً، إذ الروايتان السنّيّة والشيعيّة تختلفان في تأويل ذاك اليوم وفي ما إذا كان النبيّ محمّد قد ولّى الإمام عليّ بن أبي طالب من بعده أم لم يفعل.

بطبيعة الحال فإنّ الولع بالحقيقة أو الولاء لتاريخ موضوعيٍّ هو آخر ما يعني الأطراف المتساجلة. وإذا كان الوعي الأهليّ، الطائفيّ أو الإثنيّ، ما يقود دفّة المهاترة، يبقى أنّ مسؤوليّة الطرف الساعي إلى الهيمنة تفوق كثيراً مسؤوليّة الأطراف التي تحاول صدّها.

وها هي الهيمنة إيّاها تمدّ يدها إلى تاريخ العراق الحديث أيضاً، وتحديداً إلى تأسيس الجمهوريّة العراقيّة. فيوم 14 تموز/ يوليو 1958 اختفى ذكره من قانون العُطل الرسميّة الذي حلّ فيه «عيد الغدير».

وربّما كانت خصوصيّة انقلاب 14 تمّوز أنّه كان، من بين الانقلابات العسكريّة في المشرق العربيّ، الوحيد الذي اهتمّ بأن يمتّن وطنيّةً تجمع بين سكّان بلده وتتلازم مع «أسطورة مؤسّسة». وهذا ما انعكس في عَلَم الجمهوريّة الذي تعدّدت ألوانه الرامزة إلى جماعاته، وفي محاولته مصالحة التاريخ القديم لبلاد ما بين النهرين وتاريخ البلاد الحديث، فضلاً عن جمعه بين العرب ممثّلين بشِعر صفيّ الدين الحلّيّ عنهم، والكرد ممثّلين بالشمس، رمزهم الميثولوجيّ العريق. لكنْ مع انقلاب البعثيّين الأوّل في 1963 توقّف العمل بالعلم هذا.

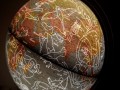

ونظام عبد الكريم قاسم (1958-1963) كان قد دلّل على حساسيّة فائقة حيال توكيد الوطنيّة العراقيّة التي أُريدَ حمايتها من تغوّل القوميّة العربيّة الناصريّة. والحساسيّة هذه، ومن بين أمور كثيرة أخرى، ظهرت في نُصب الحرّيّة الضخم الذي يتوسّط بغداد، والذي أنجزه في 1961، وبتكليف من قاسم، النحّات والرسّام الشهير جواد سليم. فقد احتفل النُصب هذا بتاريخ الفنّ العراقيّ القديم ممثّلاً بالنقوش الجداريّة البابليّة كما العبّاسيّة، احتفالَه بمواطني العراق فئاتٍ وشرائح تسعى وتكدح وتعاني.

وبهذا المعنى فإنّ محو 14 تمّوز يرقى إلى محو العمل التأسيسيّ الأكثر جدّيّة لوطنيّة عراقيّة جامعة، وهذا ما قصده بيان المثقّفين العراقيّين في استنكار ما يجري في بلدهم. فهم ربطوا الموقف الاستئصاليّ الجديد بـ»العمليّات الممنهجة الجارية منذ عقدين لتجريد الدولة العراقيّة من مقوّمات وجودها، ومنها تعويم وإلغاء رموزها السياديّة، التي نخشى أن تكون مقدّماتٍ لتقويض الدولة المدنيّة، وشرذمتِها بخلق كيانات بديلة ذات هويّات فرعيّة ضيّقة، وولاءات طائفيّة وعِرقيّة وقَبَليّة، روّجت لها بعض القوى المهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد منذ سقوط الدكتاتوريّة». وربط المثقّفون تالياً بين هذه الخطوة الأخيرة و»عدم إقرار مشروع قانون علم الدولة العراقيّة، ونشيدها الوطنيّ»، وذلك لإبقاء البلد «بلا علم، وبلا نشيد وطنيّ»، كما حذّر بيانهم من «وجود نوايا مسبقة لتهديم الدولة العراقيّة، ومحاولات مستمرّة لتمزيق نسيج المجتمع العراقيّ بقوانين أخرى قد نتفاجـأ بها في أية لحظة». ولم ينس البيان التنبيه إلى «ما يتردّد عن وجود قانون لتأسيس مجلس للقبائل والعشائر العراقيّة، يمثّل ردّةً تكرّس قِيماً غادرها المجتمع، ويرسّخ التمييز بين أبناء الشعب بما يخالف الدستور والقيم المدنيّة».

فما يحصل اليوم، تحت أعين الرعاية الإيرانيّة وبحضٍّ منها، هو من ثمار الانقلاب الذي يلغي الوطن لصالح الطائفة، والدولةَ لصالح الميليشيا، ومحاولاتِ بناء تاريخ جامع لصالح التوكيد على تاريخ منقسم ومتصارع لا يلد إلاّ الهيمنة الفئويّة والعصبيّات المتحجّرة وكراهيّة الجميع للجميع.

GMT 19:41 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر

مجالس المستقبل (1)GMT 19:20 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر

البحث عن مقبرة المهندس إيمحوتبGMT 21:09 2024 الأحد ,04 آب / أغسطس

إسقاط حكومة نتنياهو ضرورة وطنية: مَنْ، كيف ولماذا؟GMT 15:28 2024 الأربعاء ,24 تموز / يوليو

انقلبت الصورة الأميركية: بين من كان على "باب السجن" او "باب الخَرَف"!GMT 15:41 2024 الأحد ,14 تموز / يوليو

موسم انتخابى كثيف!معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستويات معتدلة

مسقط - عمان اليوم

أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن متوسط معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يتجاوز 1.4 بالمائة؛ وهو ما يقل عن مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 2.8 بالمائة كمتو�...المزيدأمينة خليل تكشف كواليس دورها في "لام شمسية" وتبكي تأثراً بكلمات الطفل علي البيلي

القاهرة ـ عمان اليوم

حقق مسلسل "لام شمسية" نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2025، حيث حصد المسلسل إشادات وردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد، وتحدثت بطلة العمل الفنانة المصرية أمينة خليل عن كوال�...المزيدميتا توسّع قيود حسابات المراهقين في إنستغرام وفيسبوك وماسنجر

واشنطن - عمان اليوم

أعلنت شركة ميتا تعزيز إجراءات الحماية الموجهة للمراهقين عبر منصاتها المختلفة، إذ بدأت اليوم تطبيق قيود جديدة على حسابات إنستجرام للمراهقين، مع توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل منصتي فيسبوك وماسنجر. وكانت ميتا قد طرح�...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال

القاهرة ـ عمان اليوم

حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©