الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

- الأخبار الرياضية

- أخبار الرياضة

- فيديو أخبار الرياضة

- نجوم الملاعب

- أخبار الرياضة

- ملاعب عربية وعالمية

- بطولات

- أخبار الأندية العربية

- مقابلات

- رياضة عربية

- رياضة عالمية

- موجب

- سالب

- مباريات ونتائج

- كرة الطائرة

- كرة اليد

- كرة السلة

- رمي

- قفز

- الجري

- تنس

- سيارات

- غولف

- سباق الخيل

- مصارعة

- جمباز

- أخبار المنتخبات

- تحقيقات

- مدونات

- أخبار المحترفين

- غاليري

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

فلسطين: مأزق سياسة وأزمة اجتماع وهزيمة مشروع

فلسطين: مأزق سياسة وأزمة اجتماع وهزيمة مشروع

بقلم : عريب الرنتاوي

بعيداً السياسة، بما هي «صفقة قرن» و»توجهات ضم»، تبدو الأخبار الاجتماعية والثقافية الواردة من الضفة الغربية محمّلة بكل ما يبعث على القلق: تزايد في معدلات الجريمة، تكاثر جرائم «شرف»، عمليات قتل وعنف مجتمعي، انبعاث للروابط العشائرية والحمائلية مكّنت «قبيلتين» من «إعادة احتلال «العاصمة المؤقتة»، ميل جارف للتمرد على سلطة القانون «الخليل مثالاً»، مكّنت من تفشي «الجائحة» وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، زحف «جماهيري» عبر «الخط الأخضر» لممارسة السياحة والاصطياف على الشواطئ الفلسطينية المحتلة، بالضد من قرارات المقاطعة، ومن دون أن يكون للسلطة رأي في المسألة أو موقف.

حديث الفلتان الأمني وتفلت السلاح، بات حديثاً على كل لسان في معظم محافظات الضفة الغربية، لكن الخبر الجلل هو ما حصل في قطاع غزة، عندما قتل مسلحان الأسير المحرر جبر القيق من الجبهة الشعبية، بدافع «الثأر» لوالدهما الذي قُتل في الانتفاضة الأولى بتهمة «التخابر مع العدو»، وهي سابقة في تاريخ النضال الفلسطيني، تتقدم فيها «الهوية العائلية» على «الهوية الوطنية»، وأخطر ما في هذه الفعلة النكراء، أنها كانت علنية، وموضع «فخر» للعائلة؟!

باستثناء المناشدات التي لا تقدم ولا تؤخر، تقف السلطة والمنظمة وحماس وغيرها، عاجزة إزاء هذا المسار التفكيكي الخطر الذي يعصف بالمجتمع الفلسطيني، والمرشح كما نظن، لأن يشهد تسارعاً ملحوظاً مع تفاقم حالة الانسداد التي يعيشها المشروع الوطني الفلسطيني بشقيه: «المفاوض» و»المقاوم»، وتفشي حالة الانقسام، وعجز طرفيه، على تقديم أنموذج في الإدارة والقيادة، جاذب للمواطنين، سيما الشباب منهم.

ثمة ديالكتيك ناظم للعلاقة بين المشروع الوطني والبنية الاجتماعية الفلسطينيين...في لحظات صعود الأول، تتماسك الثانية، وفي لحظات هبوطه، تتفكك وتتكشف عن أسوأ ما في المجتمعات عادة...المرأة الفلسطينية التي تُقتل اليوم بدواعي «الشرف»، هي ذاتها المرأة التي امتشقت السلاح يوماً، وعُلّقت صورها على جدران المنازل وحيطان المخيمات، ذات مرحلة...معيار الشرف آنذاك، كان يتمثل في انخراطها المتزايد في الكفاح الوطني، وليس في انزوائها خلف ستار سميك.

والعائلة الفلسطينية التي كان يتورط أحد أبنائها في التخابر مع العدو، كانت تفاخر بنبذه، وأحياناً بتصفيته، فيما الفصائل التي كانت تقوم بمطاردة هؤلاء وملاحقتهم، كانت تجاهر بما تفعل، وتدرجه في عداد منجزاتها...اليوم تفقد فصائل مناضلين بصمت، لأن هناك عائلة قررت بلا حياء أو خجل أن تثأر لأحد أبنائها المتعاونين مع الاحتلال، ومتى؟ ...بعد مضي أربعة عقود.

لم تكن السلطة قد قامت، ولم تكن القيادة قد عادت إلى الضفة وغزة، عندما فجّرت الانتفاضة الأولى براكين الغضب في وجه الاحتلال، لكن الشعب الفلسطيني عرف كيف ينظم نفسه، وكيف يملأ «فراغ الاحتلال» بلجانه الشعبية والثورية، وعرف كيف يتدبر أمور حياته ومعاشه...اليوم بوجود السلطة والمنظمة والقيادة، وإلى جانبهما حماس والجهاد، وبرغم مئات ملايين الدولارات التي أنفقت على الأجهزة الأمنية والأذرع والكتائب العسكرية، إلا أن الميل للتفكك المجتمعي، في تفاقم، والهويات الفرعية إلى بروز، وأسوأ ما في مورثنا الثقافي والاجتماعي، يطفو إلى السطح، ودائماً على حساب قيم التضامن والتكافل والصمود وروح المقاومة الجماعية والتوحد في ميادين المواجهة و»الهوية الجمعية» التي طغت على كل هوياتنا الفرعية، أو كادت...إنه التعبير الثقافي – الاجتماعي عن مأزق السياسة وهزيمة المشروع الوطني.

سيحدثك البعض عن «الأصابع الإسرائيلية، كالعادة...لكن من دون التورط في «الدفاع عن الشيطان» نقول: إسرائيل احتلت الضفة والقطاع منذ العام 1967 وليس مؤخراً، وعلينا أن نبحث في «داخلنا» عن أسباب هذه الظواهر، بدل الاكتفاء بتعليقها على شمّاعة الآخر.

GMT 19:41 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر

مجالس المستقبل (1)GMT 19:20 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر

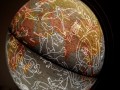

البحث عن مقبرة المهندس إيمحوتبGMT 21:09 2024 الأحد ,04 آب / أغسطس

إسقاط حكومة نتنياهو ضرورة وطنية: مَنْ، كيف ولماذا؟GMT 15:28 2024 الأربعاء ,24 تموز / يوليو

انقلبت الصورة الأميركية: بين من كان على "باب السجن" او "باب الخَرَف"!GMT 15:41 2024 الأحد ,14 تموز / يوليو

موسم انتخابى كثيف!بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين

لندن ـ عمان اليوم

أعلنت بريطانيا، الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها

القاهرة ـ عمان اليوم

تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم�...المزيديوتيوب تبدأ اختبار خاصية الرد الصوتي من صناع المحتوى على تعليقات الجمهور

واشنطن - عمان اليوم

تختبر منصة يوتيوب للفيديوهات ميزة جديدة تعزز التفاعل بين صناع المحتوى وجمهورهم، بما يمكن "اليوتيوبرز" من تسجيل مقاطع صوتية كردود على تعليقات الجمهور على فيديوهاتهم. وبحسب صفحة الدعم الفني الرسمية الخاصة بال�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©